Alban Drouet est un entrepreneur franco-brésilien passé par les bancs de HEC qui a décidé d’apporter sa contribution au développement du Brésil en se lançant dans le « social business ». Son entreprise, Inova Urbis, se concentre sur la rénovation de logements très populaires, notamment dans les favelas. Avec plus de 500 projets dont 350 à la Rocinha (Rio de Janeiro) et 150 à Paraisopolis (São Paulo), Inova Urbis, qui siège à São Paulo, s’est lancé dans une aventure qu’on a essayé de mieux comprendre. Alban Drouet a raconté son aventure architecturale et solidaire à Bom Dia Brésil.

D’où est venue l’idée d'Inova Urbis et comment l’entreprise fonctionne-t-elle ?

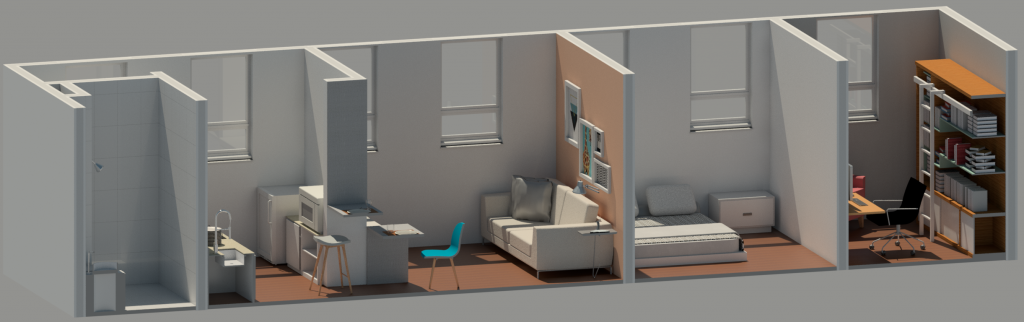

Adaptation d'un appartement réalisée par Inova Urbis (DR)

L’idée m’est venue au début des années 2010 quand je travaillais en tant que consultant pour l’IFC (International Finance Corporation ou Société financière internationale). On réfléchissait à ce moment-là à des projets novateurs pour renforcer l’infrastructure sociale au Brésil. J’avais proposé le thème de l’amélioration des logements très populaires car je travaillais à Rio et je me rendais assez souvent à la Rocinha pour donner un coup de main à une ONG. Je m’étais rendu compte que les gens qui habitent dans la favela ne sont pas forcément malheureux et ne veulent pas partir de là-bas à tout prix. Je m’était alors demandé ce que je pouvais faire pour ces gens qui veulent rester sur place pour leur rendre la vie plus facile sans dépendre de grands travaux et investissements publics. A force de voir quelques bonnes constructions dans la favela, le thème de l’amélioration du logement est apparu. J’ai proposé ce thème de l’amélioration des logements très populaires, mais on s’est rendu compte que ce thème ne pouvait pas faire l’objet d’un partenariat public-privé classique. Je me suis alors dit que je pourrais le faire moi-même. J’ai ainsi fondé Inova Urbis à Rio en 2013, puis implanté l’entreprise à São Paulo en 2016.

Quelle est la mission d’Inova Urbis ?

L’objectif d’Inova Urbis est de démocratiser l’accès aux projets d’architecture au Brésil, étant donné qu'ici, traditionnellement, les architectes travaillent seulement pour les 15-20 % de la population qui ont le plus de moyens. Le reste de la population construit souvent ses logements avec des maçons sans passer par un architecte, ce qui engendre forcement des problèmes de qualité de vie. Le projet a commencé par une grande enquête de terrain pour comprendre les microdynamiques sur place, ce qui a permis, par la suite, d’établir des projets d’architecture qui s’adaptent aux réalités et besoins des habitants.

Vous vous êtes appuyés sur des partenaires ?

Création d'une salle de bain dans un espace réduit avec des matériaux accessibles (DR)

On a commencé notre aventure avec un premier partenariat avec Lafarge avant de nouer un partenariat avec Leroy Merlin, qui nous finançait pour qu’on puisse assurer une gratuité des projets d’architecture. Ainsi, les gens recevaient un projet d’architecture gratuit à retirer chez Leroy Merlin sans contraintes et obligations. Cela a permis de diffuser l’idée de l’architecture sociale et nous a permis d’acquérir de l’expérience. Mais depuis mi-2018, on a arrêté le partenariat avec Leroy Merlin pour travailler nous-mêmes en facturant les projets d’architecture aux habitants.

Quelles sont les difficultés qui existent à travailler et faire de l’architecture dans les favelas ?

Hormis certaines favelas où il y a des conflits ouverts, la question de la violence ne se pose pas trop car tant qu’on a un projet qui apporte quelque chose de positif à la communauté locale, on n'est pas attaqué. On avait aussi des stagiaires étudiants qui étaient habitants de la favela donc on avait un mélange des équipes. Par contre, on a identifié d’autres freins à l’amélioration et à la rénovation des logements. Ces freins qu’on a identifiés progressivement ne sont pas nécessairement financiers. Les gens, tant bien que mal, ont construit un premier logement. En faisant notre étude, on est entré chez les gens et on s’est rendu compte que les gens vivent « simplement », mais pas dans la misère. En fait, les gens n’ont même pas l’idée de comment améliorer leur logement. Ils pensent vivre « comme ils ont le droit de vivre ». Ils ne savent pas qu’avec un investissement bien réfléchi, il est possible d’améliorer même un logement informel. Ils ont aussi beaucoup de mal à expliquer à un maçon ce qu’ils veulent faire.

Vous avez d’ailleurs cassé le mythe de « l’autoconstruction » dans votre étude…

Les gens font presque toujours appel à un maçon. Le problème, après, c’est que quand les gens ont un logement à peu près correct, ils arrêtent d’investir dans le dur et se préoccupent plus de l’équipement. La raison de cela, c’est le manque de visibilité financière des travaux. Presque tout le monde s’est fait « rouler » par de mauvais maçons, ce qui conduit les gens à ne pas vouloir « rouvrir le dossier » des grands travaux du logement. En réalité, les gens sont capables d’épargner assez longtemps pour améliorer leur logement si le projet est clair. Nos grands concurrents dans les favelas, ce sont au final les maçons, qui disent aux gens qu’ils n’ont pas besoin de projet d’architecture, et le « sac de ciment ». Quand je parle du « sac de ciment », c’est le fait qu’on a eu beaucoup de cas, au début, où les gens nous disaient que pour le prix d’un projet d’architecture, ils pouvaient s’acheter 50 ou 100 sacs de ciments de plus. Les gens manquent de référentiels. On vend un service qui est inédit.

Vous avez malheureusement dû arrêter votre activité à la Rocinha...

Séjour et cuisine américaine conçus par Inova Urbis (DR)

On a quitté la Rocinha depuis peu du fait du regain important de violences dans beaucoup de favelas. Il y avait eu des politiques de pacification des favelas qui ont pris fin et le problème de la Rocinha est que le conflit n’a pas trouvé de point d’équilibre car c’est à l’intérieur d’une même faction. Tous les trois jours, il y avait des coups de feu avec des armes de guerre. Nous n’avons pas eu de problème directement, mais on ne pouvait pas maintenir une équipe avec un architecte et une dizaine de stagiaires dans une situation comme celle-là. On a essayé d’attendre, mais ça ne s’est pas calmé. Même si on est idéaliste, il arrive un moment où il faut faire face aux réalités.

Quel est le modèle social et économique d’Inova Urbis ?

Ce qui était important dès le début pour nous, c’était de ne pas frapper à la porte des pouvoirs publics. On voulait mettre en place un modèle économique différent. On ne voulait pas demander des subventions publiques car notamment à l’époque à Rio, c’était chaud de s’associer avec la mairie à cause des problèmes de corruption. On veut éviter tout risque d’ingérence politique même si on travaille à une petite échelle. On n’a pas voulu non plus aller vers des fondations d’entreprises et des donations car on a eu la volonté de se positionner comme un « social business » qui doit créer une valeur économique en même temps qu’une valeur sociale. Au début, comme je l’expliquais, on avait un partenariat avec Leroy Merlin qui permettait la gratuité du service. Maintenant, on est passé de l’architecture sociale gratuite vers l’architecture populaire qui vise à peu près les mêmes groupes sociaux économiques. On pourrait peut-être un jour reprendre le flambeau de l’architecture gratuite, mais il faudrait que l’on trouve un modèle économique stable.

Continuez-vous à travailler à Rio ?

On a quitté Rio et la Rocinha, mais on continue pour autant de faire des projets là-bas. Le problème qui se pose aussi à Rio, c’est que la croissance de la ville se fait vers l’Ouest, qui est une zone dominée par les milices. Ce n’est pas évident pour nous de faire des projets dans cette zone. On doit évaluer chaque projet au cas par cas. On a des projets où on se rend compte que c’est au final pour le compte de milices. On ne veut pas faire des projets pour n’importe qui. On fait certaines choses pas permises car on considère qu'elles sont légitimes, comme le fait d’améliorer certains logements totalement hors normes sans pour autant les mettre aux normes à la fin car ça serait impossible financièrement pour la personne. Mais aider des miliciens à s’enrichir, on ne veut pas le faire.

Inova Urbis forme aussi de jeunes architectes...

C’est un levier de croissance qui nous intéresse et nous permet d’avoir un autre impact social. On est une porte d’entrée dans la profession d’architecte pour de jeunes diplômés qui ont beaucoup de mal à s’installer en tant que professionnels libéraux. On a déjà eu une quarantaine de stagiaires qu’on a, je pense, bien préparés. On fait appel aujourd’hui à ces anciens stagiaires et, progressivement, on va essayer de former de nouveaux diplômés. Peut-être qu’ils ne travailleront pas plus tard dans l’architecture solidaire, mais ça peut leur permettre de gagner leurs premiers sous, de se constituer un portefeuille de références et progressivement de se structurer.